65歳超雇用推進助成金について

人材不足に悩む会社にとって、経験豊富な高年齢者は貴重な人材になり得ます。しかしながら、定年年齢を60歳と定めている会社もまだまだ多いのが現状です。国の施策としても「生涯現役社会の実現」を目標として掲げており、その施策実現のため、65歳超雇用推進助成金制度を実施しています。この助成金は、定年年齢を65歳以上へ引き上げたり、高年齢者の雇用管理制度の整備を行なったり、高年齢有期雇用労働者の無期雇用への転換を行なう事業主を助成する目的で実施されています。

「60歳以上の高年齢者を積極的に雇用していきたい」、「既存の社員に末永く働いて欲しい」とお考えの経営者様にはぜひおすすめしたい助成金になりますが、定年年齢の引き上げには、人件費高騰というリスクもあります。また、支給要件も複雑で、支給申請前に計画書を作成し、提出する必要があります。そこで今回のブログでは、この「65歳超雇用推進助成金」について分かりやすく解説させていただきます。

助成金の概要と対象となる事業主

65歳超雇用推進助成金は、高齢者が意欲と能力のある限り年齢に関係なく働ける生涯現役社会を実現することを目的とした助成金制度になりますが、取り組みの内容により、以下の3つのコースに分かれます。また、対象となる事業主の要件は以下の通りです。

| コース名称 | コースの内容(概要) |

| ① 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額を助成します。 |

| ② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に係る措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。 |

| ③ 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して一定額を助成します。 |

| 対象となる事業主の要件 |

| ① 雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること) |

| ② 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主 |

| ③ 助成金の審査に必要な書類等を提出又は提示する、実地調査に協力する等、審査及び調査に協力する事業主 |

| ④ 高年齢者雇用安定法の第8条又は第9条第1項の規定(※)と異なる定めをしていない事業主 |

(※)高年齢者雇用安定法第8条:60歳以上の定年年齢を定めていること.

(※)高年齢者雇用安定法第9条第1項:65歳以上の定年年齢の定め、希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めていること 。

65歳超継続雇用促進コース

65歳超継続雇用促進コースとは、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額を助成するコースになります。支給額や支給要件、対象者(被保険者)、支給申請の手続きについて具体的に見ていきましょう。

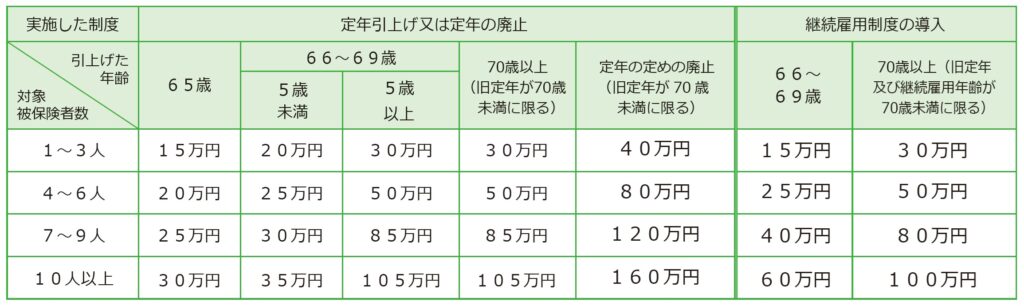

(1)支給額

① 定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用の導入を実施した場合

➡実施した制度、引き上げた年数、対象被保険者数に応じて定額が助成されます、また、複数の取組みを実施した場合であっても、支給額はいずれか高い額のみとなります。

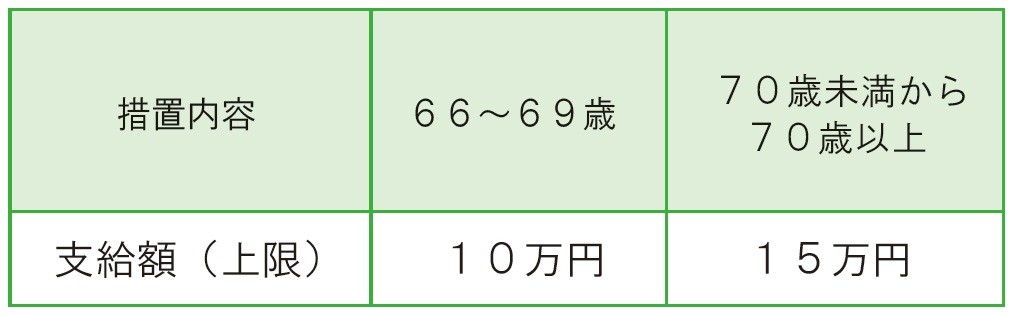

② 他社による継続雇用制度の導入(上限額)

➡申請事業主が他社の就業規則等の改正に要した経費の2分の1の額と下表の支給上限額のいずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業主が全額負担していることが要件となります。

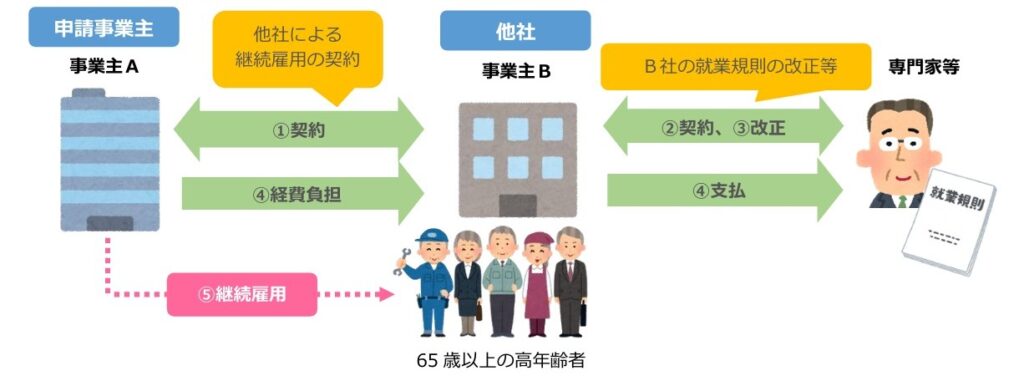

➡他社による継続雇用制度の導入に対する助成とは、申請事業主(以下「事業主A」という)が雇用する65歳以上の高年齢者が、定年後または継続雇用年齢の上限に達した後に、事業主Aが他の事業主(以下「事業主B」という)との間で、当該65歳以上の高齢者を事業主Bが引き続き雇用する契約を締結し、その契約に基づく継続雇用制度の導入に必要な事業主Bの就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」という)改正等を行うにあたり、事業主Aが当該改正等の経費を全額負担した場合に、その2分の1の額を助成するものです(支給額に上限あり)。少し分かりづらいと思いますが、以下のフローをご覧いただくことでイメージできると思います。

(2)主な支給要件

主な支給要件は① 制度を実施していること、② 対象被保険者の在籍、③ 対象経費の発生、④ 高年齢者雇用管理に関する措置の実施です。それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

① 制度の実施

➡65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入又は他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施していることを就業規則等で確認します。この就業規則には、パートタイム職員等就業規則などの付属規程も含まれます。また、対象被保険者が定年時に適用されていた就業規則の提出が必要になります。

② 対象被保険者の在籍

➡支給申請日の前日において、以下に該当する者(対象被保険者)が1名以上在籍していることが必要になります。

| (a)事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者であること。 |

| (b)改正前の就業規則等に規定する定年前の無期雇用労働者、または定年後の継続雇用者であって、改正後の就業規則等が適用されていること。 |

③ 対象経費の発生

➡社会保険労務士等の専門家等に就業規則の作成、または相談・指導を委託するなどし、経費が発生しており、その契約、履行、支払について、書類で確認できることが必要になります。

④ 高年齢者雇用管理に関する措置の実施

➡高年齢者雇用等推進者の選任、および55歳以上の高年齢者に対して次の(a)~(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を 1 つ以上実施している必要があります。

| 高年齢者雇用管理に関する措置の実施 |

| (a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施 |

| (b)作業施設・方法の改善 |

| (c)健康管理、安全衛生の配慮(生活習慣病健診や胃がん健診等の実施) |

| (d)職域の拡大 |

| (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 |

| (f)賃金体系の見直し |

| (g)勤務時間制度の弾力化(短時間勤務制度の導入等) |

(3)申請の手続き(申請受付期間)

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のうち、いずれかの措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が土日祝日の場合には翌開庁日)までに、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に支給申請を行います。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースとは、高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に係る措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成する制度になります。対象となる措置の実施例や支給額、支給要件、対象者(被保険者)、支給申請の手続きについて具体的に見ていきましょう。

(1)対象となる措置の実施例

本コースは、高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対し、一部経費の助成を行うコースになりますが、対象となる措置の実施例は以下の通りになります。

| 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置の実施例 |

| ① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善 |

| ② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善 |

| ③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善 |

| ④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善 |

| ⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善 |

| ⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入等 |

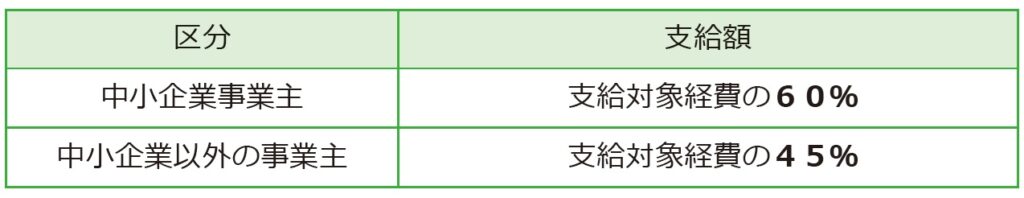

(2)支給額

支給対象となる経費は、① 雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費、② 雇用管理制度の実施に伴い必要となる機器、システム、およびソフトウェア等の導入に要した経費になります。支給対象経費(上限50万円)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額が支給されます。

※支給対象経費は、初回に限り50万円とみなしますので、支給額は30万円(中小業以外は22.5万円)となります。2回目以降の申請は、上記①と②を合算して50万円を上限とする経費に助成率を乗じた額が支給額となります。

(3)主な支給要件

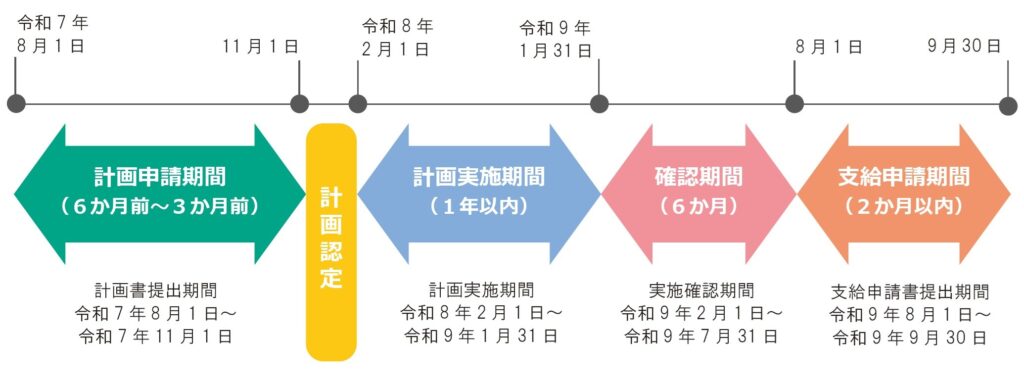

主な支給要件は以下の通りになります。65歳超継続雇用促進コースは計画の申請は不要でしたが、本コースでは、「雇用管理整備計画書」を事前に提出し、計画内容の認定を受ける必要があります。主な支給要件について詳しく見ていきましょう。

① 雇用管理整備計画書の提出・認定

➡計画開始日の6か月前の日から3か月前の日までに雇用管理整備計画書を提出し、その認定を受けていること。

② 高年齢者雇用管理整備の措置の実施

➡①で認定を受けた計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況、および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

③ 支給対象被保険者

➡支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた雇用管理制度が適用されており、雇用管理整備計画終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。

④ 対象経費

➡雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払っており、書類によりその事実が確認できること。

(4)申請の手続き

① 計画の申請

➡本コースの支給を受けるためには、まず雇用管理整備計画の申請が必要です。雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に計画の申請を行い、計画内容の認定を受ける必要があります。

② 支給の申請

➡計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日からその2か月以内に、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部宛に支給申請を行います。

支給申請の具体例(計画の実施期間が令和8年2月1日~令和9年1月31日(1年間)の場合)

高年齢者無期雇用転換コース

高年齢者無期雇用転換コースとは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して一定額を助成するコースになります。支給額、支給要件、対象となる労働者、支給申請の手続きについて具体的に見ていきましょう。

(1)支給額

対象労働者一人につき、下表の金額が支給されます。

| 中小企業 | 中小企業以外 |

| 30万円 | 23万円 |

※1支給申請年度(4月から3月)における対象労働者数の合計人数は、1適用事業所あたり10人までとなります。

(2)主な支給要件

主な支給要件は以下の通りになります。65歳超継続雇用促進コースは計画の申請は不要でしたが、本コースでは、「無期雇用転換計画書」を事前に提出し、計画内容の認定を受ける必要があります。主な支給要件について詳しく見ていきましょう。

| ① 無期雇用転換計画申請に関して | (a)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること |

| (b)高年齢者雇用管理に関する措置(※)を実施していること | |

| (c)転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること 等 | |

| ② 支給申請に関して | (a)無期雇用転換制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換していること |

| (b)無期雇用に転換した労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を転換日以後12か月後の賃金支払日までに支給していること | |

| (c)当該転換日の前日から起算して6か月前の日か1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと 等 |

(※)高年齢者雇用管理に関する措置についてはこちらをご確認ください。

(3)対象となる労働者

高年齢者無期雇用転換コースにおいて、支給申請の対象となる労働者は次の通りです。

| 対象となる労働者(高年齢者無期雇用転換コース) |

| ① 有期契約労働者として支給対象事業主に雇用される期間が転換日において通算して6か月以上5年以内で、50歳以上かつ定年年齢未満であり、無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがある者であること |

| ② 無期雇用転換日において64歳以上でないこと |

| ③ 派遣労働者でないこと |

| ④ 労働契約法第18条に基づき、労働者からの申し込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと |

| ⑤ 無期雇用転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがないこと |

| ⑥ 無期雇用転換日から支給申請日の前日において、当該事業主の雇用保険被保険者であること |

(4)申請の手続き

① 計画の申請

➡本コースの支給を受けるためには、まず無期雇用転換計画の申請が必要です。無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に計画の申請を行い、計画内容の認定を受ける必要があります。

② 支給の申請

➡対象労働者に対して、無期転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部宛に支給申請を行います。

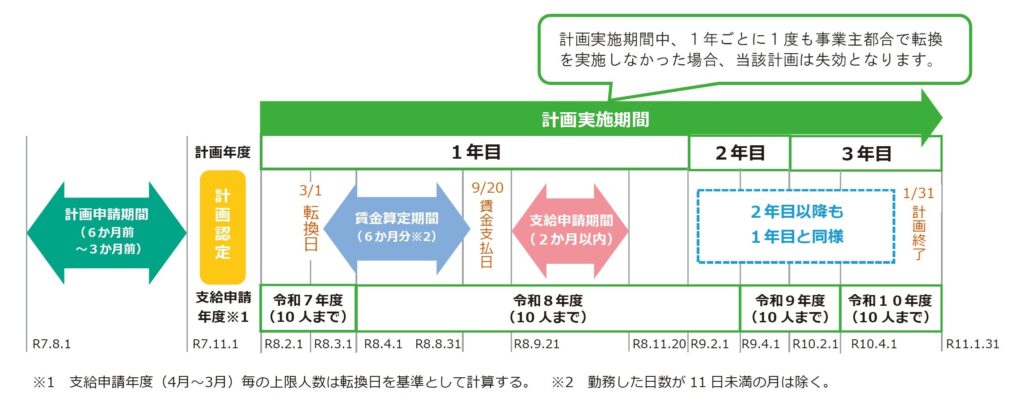

申請期間の例( 無期雇用転換計画期間が令和8年2月1日から令和11年1月31日(3年間)の場合)

65歳超雇用推進助成金の高年齢者無期雇用転換コースの支給を受けることができる場合で、同一の事由 (同一の労働者を正社員や無期雇用契約労働者に転換することをいいます。) によりキャリアアップ助成金(正社員化コース、障害者正社員化コース)の支給を受けた場合には併給調整が行われ、本助成金は支給されません。 同一の事由でないことを確認してから計画届の提出、支給申請を行う必要があります。

高年齢者雇用継続のすすめ

高年齢者の積極採用や雇用継続は、使用者にとってデメリットとなる要素も考えられます。高年齢者は、体力や健康面では若い人には敵いませんし、経験豊富であるからこそ、複雑な人間関係にも配慮しなければならない側面もあります。また、若手社員に対する処遇について配慮する場合、高年齢者である社員の給与制度も大きく見直す必要があります。一方、高年齢者の積極採用、継続雇用を推進することで、若手以上に意欲的な人材を確保でき、長年の経験によって培われた知識や技術、人脈を若手に継承する機会が得られ、若手の人材育成にも繋がるといったメリットもあります。

少子高齢化によって労働人口、具体的には15~64歳の生産年齢人口が減少の一途をたどっています。高年齢者の積極採用や、定年年齢の引き上げ、継続雇用の推進を通じ、労働意欲の高いシニア世代の労働力を活用すべきことは自明の理だと考えます。高年齢者の積極採用や雇用継続について、そのメリットやデメリットについて検討することなく、ただ単に消極的な会社が多いと感じます。独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構より、高年齢者雇用の企業事例が公開されています。今回ご紹介した65歳超雇用推進助成金の申請と合わせて、大手企業の高年齢者雇用の事例についても是非一度ご確認いただくことで、高年齢者の積極雇用、雇用継続検討の一助になれば幸いです。

➡参考リンク:高年齢者雇用に関する事例集(独立行政法人 高齢・障障・求職者雇用支援機構ホームページ)

お気軽にお問い合わせください。

TEL:045-262-0214

受付時間:9:00-18:00(土曜・日曜・祝日除く)